※結論

フィンペシアの副作用は私の場合「ゼロではないが、調整すれば60代でも無理なく続けられる範囲」でした。

こんにちは、沢田です。

「フィンペシアって、副作用が怖い…」

これ、AGA治療を始める人が一番気になるところだと思います。

私も60代でフィンペシアを使い始めたとき、性欲の低下やむくみっぽさを感じたことがありました。

ただ、ここで大事なのは――

副作用は“ゼロか100か”じゃないということです。

この記事では、私の実体験として

- どんなタイミングで何が起きたか

- 「フィンペシア単体なのか/併用薬の影響なのか」の考え方

- 私が続けるためにやった工夫(服用間隔・飲み方・生活習慣)

を、できるだけ分かりやすくまとめます。

※体調に不安がある方は、自己判断せず医師に相談してくださいね。

フィンペシアで感じた副作用とは?

私がAGA対策としてフィンペシアを使い始めたのは、60歳を過ぎてからです。

「本当に効くのかな…」と半信半疑でしたが、ミノキシジル(内服)との併用も含めて、髪のハリが戻る感覚はありました。

一方で、体の変化もゼロではありませんでした。

ただし注意点として、私の場合は“併用”していたので原因の切り分けが難しいです。

この記事ではその前提も含めて、正直に書きます。

最初に気づいた副作用は「性欲の低下」

私が最初に「あれ?」と思ったのは、性欲の低下でした。

正直に言うと、毎日強く意識していたものが、

数日に一度くらいでも気にならない状態になっていました。

ただ、ここで強調したいのは、

「生活に支障が出るほどではないけど、変化としては分かる」

このくらいの感覚だったことです。

もうひとつ気になったのが、朝のむくみっぽさです。

特に足首あたりが「いつもより張ってる?」と感じる朝がありました。

ただし、ここは大事なのでハッキリ書きます。

むくみはミノキシジル内服側で言われることもあるため、

私のケースでは「フィンペシアだけが原因」と断定できません。

なので私は、

「原因を決めつけず、負担を減らす方向で調整する」

この考え方に切り替えました。

(※むくみが強い・息切れ・動悸などがある場合は、すぐ医師に相談推奨)

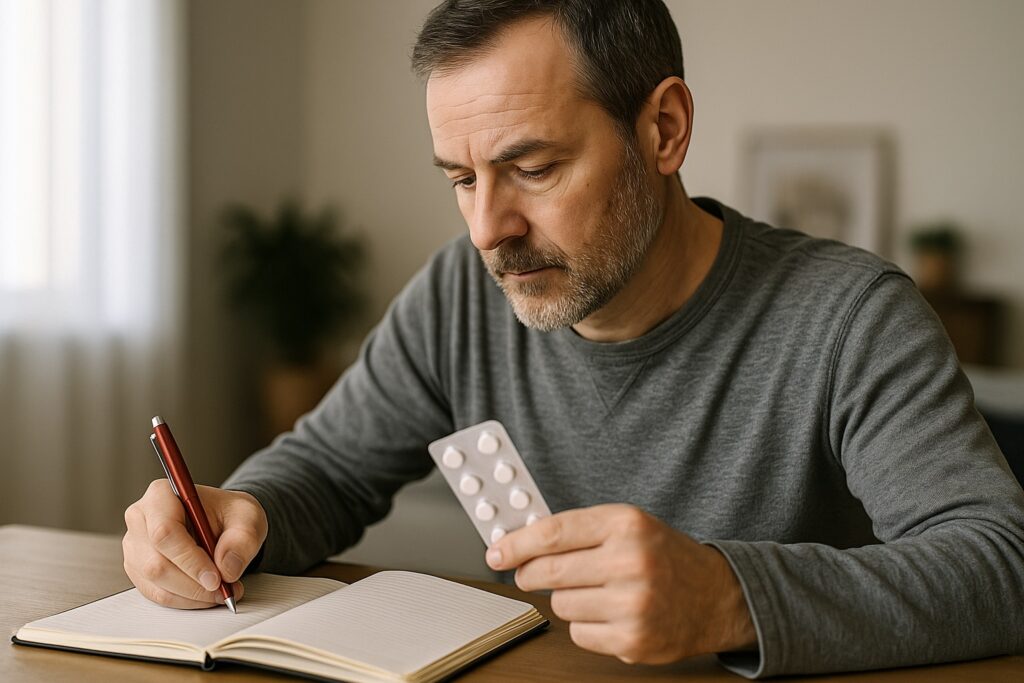

飲み合わせに注意したこと

私は普段から血圧の薬を飲んでいるので、飲み合わせはかなり慎重になりました。

自己判断で進めるのは怖かったので、薬剤師に相談して「まずは時間をずらす」ことを徹底しました。

副作用対策って、特別なことよりも

“変化が出たときに戻せる設計”にしておくほうが大事だと感じています。

朝はフィンペシア、夜は他の薬に分ける

私がやったのは、シンプルに 時間帯を固定して分ける ことでした。

- フィンペシア:朝食後

- それ以外:夕方〜就寝前

これだけでも、体の感覚として「今日はラクかも」と思う日が増えました。

(※あくまで私の体感です)

AGA治療に使う薬の比較体験はこちらの記事へ

公式サイトはこちらです

▼ ▼

私なりの副作用対策と継続の工夫

副作用が怖いからといって、いきなり「完全にやめる」選択をすると、

今度は抜け毛が戻るリスクが出てきます。

私が選んだのは、

“やめる”ではなく“負担を減らして続ける” という方向でした。

2日に1回、または3日に1回の服用に変更

私が一番効いたと感じた工夫は、服用間隔の調整です。

- 毎日 → 2日に1回

- 状態によって → 3日に1回

この形にしてから、私の場合は

副作用っぽさが落ち着いた感覚がありました。

もちろん、本来は毎日が基本だと思います。

ただ、私のように「続けるのが苦しい」状態なら、

医師に相談しつつ“続けられる形”を探すほうが現実的だと感じました。

「副作用を理解しておくことは大事ですが、それだけでなく“治療を続ける上で後悔しないための考え方”も欠かせません。私が学んだ3つのポイントはこちらで紹介しています

👉 AGA治療で後悔しないための3つのポイント|60代の私が学んだ教訓」

ここまでで副作用の実態は理解いただけましたか?

続いて、私が実際に向き合った症状と対策をより具体的にご紹介します。

私がフィンペシアを選んだ理由と、続ける工夫

私がフィンペシアを選んだ理由は、正直に言うと コストです。

プロペシアは安心感がある反面、長期で考えると負担が大きい。

その点、フィンペシアは

「同成分(フィナステリド)で続けやすい」

と感じました。

そして私の中では役割を分けています。

- ミノキシジル:生やす側(実感しやすい)

- フィンペシア:守る側(抜け毛を抑える)

この“役割分担”で考えると、

フィンペシアは「主役」ではなくても、

続ける価値はあると私は感じています。

むくみ対策にウォーキングを追加

むくみっぽさが気になったときに、私が追加したのが 軽いウォーキングでした。

- 朝 or 夕方に15分

- できる日は少しだけ長め

「劇的に変わった!」ではないですが、

体が軽い日が増えた感覚はありました。

(※ここも私の体感です)

ミノキシジルとの併用体験はこちら

公式サイトはこちらです

▼ ▼

ここまで読んでいただきありがとうございます。副作用の実態はイメージできましたか?

最後に、私が実践した対策を振り返ります。

フィンペシアの副作用と向き合いながら続けるコツ

私の結論はこれです。

- 副作用は“ゼロ”とは言い切れない

- でも、自己判断でやめると 抜け毛が戻るリスクがある

- 大事なのは「無理なく続く形」を作ること

私の場合、効いたのはこの2つでした。

- 服用間隔を調整する(毎日→2〜3日に1回)

- 軽い運動で体調を整える(ウォーキング)

副作用が不安な人ほど、

「やめる」より先に「調整する」を知っておくと、後悔が減ると思います。

よくある質問(FAQ)

Q1. フィンペシアの副作用は全員に出ますか?

A. 出方には個人差があります。まったく感じない人もいれば、性欲低下や体の違和感を感じる人もいます。大切なのは「変化に気づけること」と「無理せず医師に相談できること」です。

Q2. 性欲低下が気になります。続けても大丈夫ですか?

A. 私の場合は“生活に支障が出るほどではないが変化は分かる”程度でした。気になるときは、服用のタイミングや間隔を見直したり、医師に相談して調整するのが安心です。

Q3. むくみはフィンペシアの副作用ですか?

A. 私は併用していたため断定できませんでした。むくみは別の要因でも起こることがあるので、強いむくみや息切れ・動悸などがある場合は、早めに医師へ相談してください。

コメント